Perchè il viaggio vale più della meta

di Fabrizio Borelli

Quando mi hanno invitato a esporre nella Sala VIP “I Mosaici” dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci ho accolto la proposta con grande entusiasmo. Per il prestigio del luogo e per la vastità e la qualità della platea che frequenta la Sala. Tante e tante persone, in transito da e per tutti i paesi d’Europa e nell’arco di un mese, avrebbero visto le mie opere come mai sarebbe potuto accadere in una galleria privata. Straordinario.

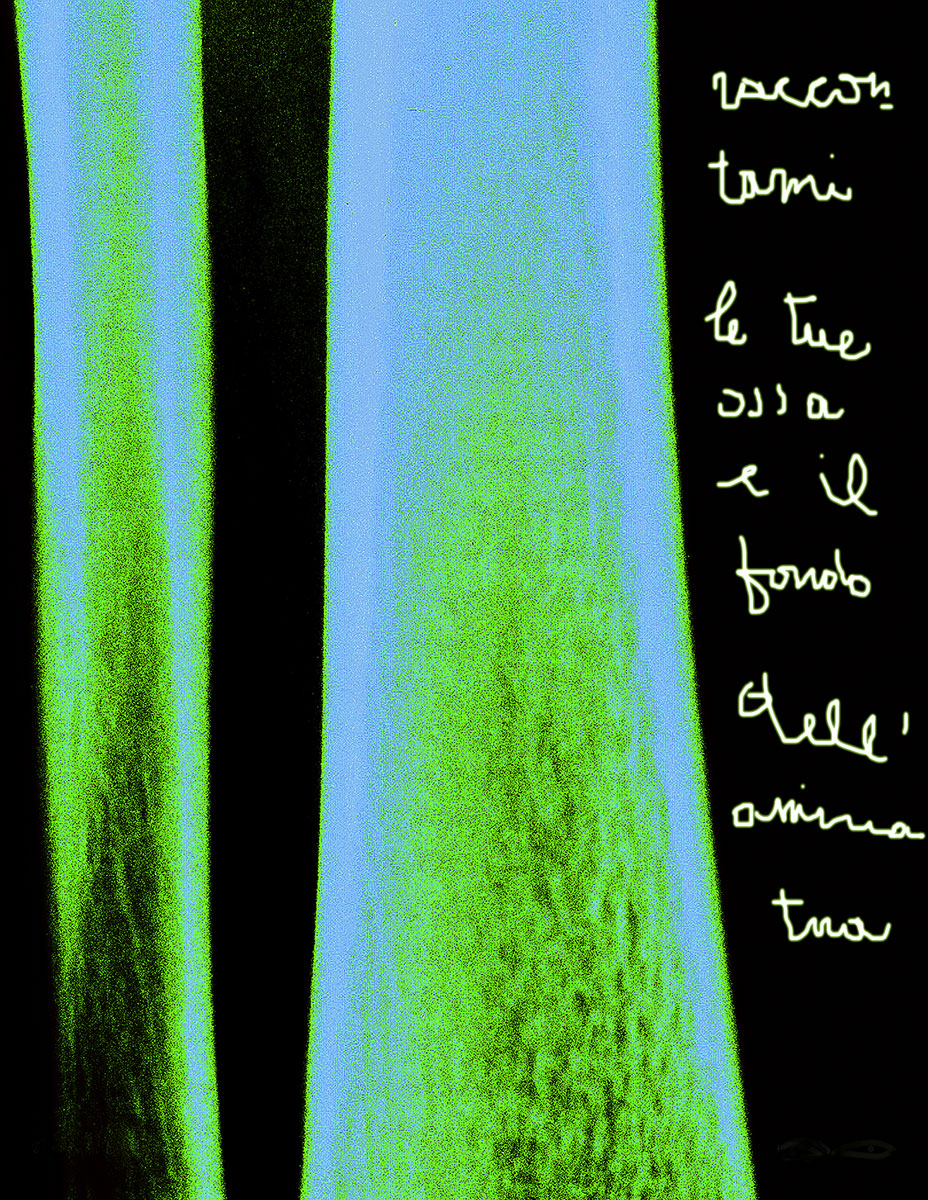

Poi, nel corso dei sopralluoghi per l’allestimento, si è fatta strada una nuova riflessione, più profonda. L’aeroporto mi seduce, da sempre. Amo così tanto viaggiare e soprattutto volare che anche solo andare a spasso nelle gallerie dei terminal fa nascere in me un’euforia festosa. Ma non era ancora questo. Dell’aeroporto è l’essere non/luogo che mi incanta. Esso è transito, temporaneità, perenne mutamento – …Un mondo promesso all’individualità solitaria, al provvisorio, al passaggio, all’effimero… – scriveva Marc Augé. Chi vi abita, chiunque temporaneamente vi abiti, interpreta un ruolo transitorio, persegue uno scopo destinato a esaurirsi nel compimento di una azione: il viaggio. Ecco. Una struttura progettata per includere relazioni a termine, funzionali, mirate, veloci e mute. Un mondo pensato per l’uomo generico definito solo dal numero del documento-carta-di-credito, attraversato senza sosta da individualità solitarie, tutte assolutamente uguali. Cosa ha a che fare tutto questo con l’arte (o qualcosa che aspiri ad esserlo)? Un’opera d’arte non è unica per definizione? Frutto di una forza solitaria e individualista, esclusiva e accentratrice? Effetto di un fare che è riscatto e salvifico distacco dell’individuo peculiare e identitario nei confronti dell’uomo generico? La sua casa non è forse la galleria o la dimora di un collezionista, il museo, in definitiva un luogo, in senso proprio? Un luogo che attivi relazioni identitarie, che ricordi alle persone che lo abitano le comuni consuetudini, la propria posizione sociale, le proprie radici. In un momento di divertita follia mi sono chiesto cosa avrebbero potuto provare le mie opere (si proprio loro!) se, nella Sala VIP, in una notte deserta e magica, avessero ottenuto per pochi istanti la prerogativa della consapevolezza. Come si sarebbero trovate in un luogo così distante e apparentemente estraneo alla loro identità di genere. Ecco. Proprio dove l’identità si confonde, sbiadisce, si dirada e si perde, trovo la radice, il centro, il nodo di quel fare affrancatore che è il fare arte (o tentare di…), un vero e proprio mondo senza confini. Che è come farsi apolide, cittadino di nessuno stato. – Voglio essere senza patria, senza identità – diceva Cioran. Privo di doveri e diritti. E per questo ridotto alla sostanza dell’esistere, dell’essere in vita e basta. Senza codici, ma capace di un linguaggio: il linguaggio apolide del segno. Non è forse l’arte, in una certa misura, apolide? Forse deve esserlo. Priva di doveri e di diritti e sostanziata solo dalla sua esistenza in vita. Eccomi nel non-luogo che più di tutti somiglia a una patria apolide: l’aeroporto. Con il perenne viavai di sconosciuti-anonimi-estranei-stranieri-forestieri – di tutte le lingue e le razze del mondo, che se ce ne fossero di più ci sarebbero anche quelle. Movimento perpetuo di incalcolabili identità che si dissolvono nella molteplicità. La patria apolide accoglie le mie opere e l’esperienza del mondo affatto peculiare che esse contengono e svelano. Cornici sature di colore che svincolano dall’obbligo di una identità codificata. Ecco le seducenti confidenze tra sconosciuti: le superfici colorate da una parte, gli erranti del Terminal B dall’altra. Si dice l’essenziale, la verità, la nostra verità, si dicono le cose proprio come le sentiamo. Un dire liberatorio che solo attraverso il fare apolide dell’arte, senza doveri né diritti, mi riesce.

12 maggio 2009